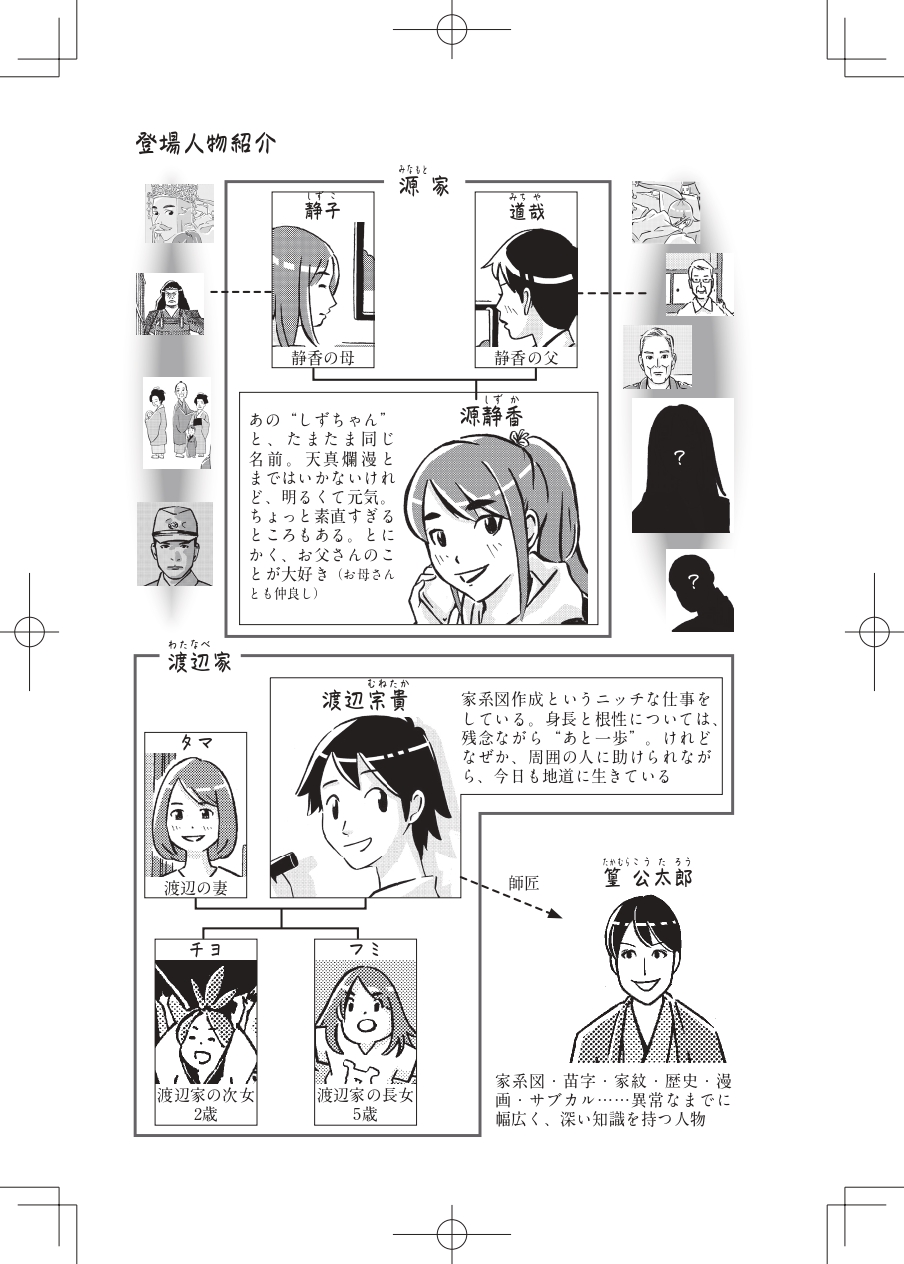

【小説版】「1000年たどる家系図の物語(仮)」-目次‐

序章 源静香と1000年の家系図

【第一部】

第一章 1000年の物語を紡ぐ旅

第二章 家系図はじめました

【第二部】

第三章 200年前 戸籍が紡ぐ軌跡

第四章 400年前 藩政資料が紡ぐ武士の人生

第五章 1000年前 -人皇第五十代帝桓武天皇四十世ノ子孫源静香-

【第三部】

第六章 また家系図はじめました←このページはコチラになります。

第七章 人はなぜ家系図を作るのだろう?

第八章 霧の渋民

第九章 雨の渋民

第十章 飴の渋民~泣いた赤鬼~

第十一章 虹の渋民

第十二章 伊予守源義経~夢とロマンと…

-終章- 優しくなりたい

——————————–

第六章 また家系図はじめました

-もう一人の静香-

夏休みを利用して、静香さんは父方の源家の戸籍を札幌から岩手までたどっていた。

彼女が持参した戸籍を整理しながら、少し雑談を交わす。

「ネットで同姓同名って検索しなかった?」

「しましたよ。渡辺は多すぎですが、“宗貴(むねたか)”は珍しくて、自分しかいませんでした。」

「私はアニメのしずちゃんばっかり。」

「やっぱり“源静香”ってパワーワードですよね。」

静香さんは笑いながら続けた。「でも、輸出販売会社の女社長さんも出てきた。」

「へえ、そんな人がいるんですね。」

「うん。なんか若い女性起業家でちょっと有名な人みたい。友達がネットの写真見て『なんか静香に似てる』って言ってた。」

「ええ!同姓同名で似てるなんて、どこかで繋がってるんでしょうかねー。」

ただの雑談だったが、その話題がどこか頭の片隅に残った。

-源家「戸籍調査」200年の軌跡 –

「源家の戸籍、しっかり揃っていますね。」

【源家戸籍】

本籍地:岩手県岩手郡霧然村

6代前:源 清左衛門(生没年不明)

5代前:源 次右衛門(二男、慶応元年(1865)生)

4代前:源 要次郎(二男、明治18年(1885)生、明治40年(1907)に北海道旭川市へ移住)

3代前以降:昌之 → 安太郎 → 道哉 → 静香

こうして戸籍をさかのぼることで、江戸末期からの源家の流れが見えてきた。

だが、まだ家系のルーツは確定できない。

江戸時代の士農工商、さらに源平藤橘のどこにつながるのか?

ここからは、400年から1000年前まで遡る「戸籍以上の調査」の始まりだ。

-源家「戸籍以上の調査」調査方針の設定-

「遊馬野家は武士の家系と分かっていたので、藩士名簿や系図文献を頼りにスムーズに遡れました。でも、源家はまだ成り立ちが見えません。」

「つまり、どうやって調べるかを決めるところから?」

「その通りです。調査方針を立てましょう。各家によって必要な調査は大きく変わりますが、大まかに下記の6パターンに分かれます。」

—

① お寺やお墓が分からない → まずは同姓へのアンケート調査が必要。

② 菩提寺が分かっている → 過去帳の有無を確認する。

③ 地元の旧家 → 地元の郷土資料や人名録を調査する。

④ 江戸時代に武士だった家系 → 藩政資料の調査が有効。

⑤ 全国的に珍しい苗字 → 全県または全国規模でアンケート調査を行う。

⑥ その他、上記に当てはまらないケース。

—

「遊馬野家は④でした。さて、源家はどこに当てはまるのか……。」

-「戸籍以上の調査」その1 基礎調査-

「どうやって決めるの?」

「はい!まずは基礎調査…どの家でも「戸籍以上の調査」に必ず必要な資料を集めます」ホワイトボードにマーカーで書き出す。

—

「戸籍以上の調査」その1 基礎調査

①地名辞典(『角川地名大事典』『平凡社歴史地名大系』)

②地図(Googleマップ・住宅地図)

③電話帳リスト

—

「まず、①地名辞典で先祖が暮らしていた土地の歴史を調べます。 城下町か農村か、漁村か。それが分かれば、当時の生活や職業も見えてきます。」

「そんなことまで分かるんだ。」

「ええ。苗字や職業とも密接に関係していますから。」

静香さんは少し考えたあと、ふと思いついたように言った。

「どこでもドアがあればいいのに。」

「ですね……せめてタイムマシンでも。」

「それ! 昔の霧然村とか見てみたい!」

「私もです。調査の手間も省けますし……」

「でも、そうなったら渡辺さんの仕事なくなるね?」

「いや、もうそれどころじゃなくなりますね(笑)」

二人で小さく笑ったあと、「で、次は②地図ですね…」と話を戻す。

「まずはGoogleマップや住宅地図で現在の様子を確認します。昔の面影が残っているのか、それとも開発されてまったく違う景色になっているのか。」

「地図って、昔と今をつなぐツールって感じがするね。」

「そうですね。それに加えて、③電話帳リストで『源』姓の分布を調べます。」

「確かに、それ面白いかも。同じ苗字の人が今もたくさんいるのか、それともほとんどいないのか……。」

「多く残っていれば、一族がその土地に根付いている可能性が高いですし、逆に少ない場合は何か大きな変化があったのかもしれません。」

静香さんはじっとホワイトボードを見つめる。

「つまり、この調査って、源家のルーツを探るための基盤作りってことだよね?」

「その通り。まさに基礎調査です。」

静香さんは小さく頷いた。

「よし、なんかちょっとワクワクしてきた!」

「そう言っていただけると、なんかちょっと私も嬉しいです。」

こうして、源家の歴史を探る第一歩が始まった。

-「戸籍以上の調査」その1 基礎調査①地名辞典-

「遊馬野家と同じく東北でしたね。岩手県北岩手郡…霧然村?」

地名辞典を開き、江戸時代からの霧然村の歴史を確認する。

【霧然村 きりしかりむら】 [現]玉山村字霧然

北上川左岸に位置し、奥州街道に沿う。東と北は馬場ばば村、南は渋民しぶたみ村。慶長一四年(一六〇九)一〇月七日の石亀弥三郎宛南部利直知行宛行状(盛岡下田文書)に、下田しもだ村四〇〇石の一部として「弐拾五石二斗九升三合 小あくと右京進」とあり、のちの枝村である小明戸こあくとの地名がみえる。正保国絵図に村名がみえ、高五八石余。天和二年(一六八二)の惣御代官所中高村付に蔵入高一三二石余とあり、七ヵ年平均の免一ツ九分一厘二毛。元禄三年(一六九〇)の岩手郡御検地名寄帳御帳写(小綿文書)に蔵入高九八石余とあり、家数十。元禄十郡郷帳による〆高は田方六三石余・畑方五六石余。「邦内郷村志」では蔵分一〇〇石余・給分一五石余で、家数二〇、馬二〇一。享和三年(一八〇三)の仮名付帳では家数二四、うち本村九、枝村は武道ぶどう一〇・荷坪につぼ二・小明戸三。「管轄地誌」では田一〇町一反余・畑八五町一反余、宅地・荒地計一〇三町七反余、家数二五・人数百三十、牛二四・馬九三、人力車一、上芋田に一里塚がある。

「雑書」慶安二年(一六四九)一〇月二四日条によれば、当村などへ「追鳥奉行」を派遣とある。文政一三年(一八三〇)渋民・霧然両村のほか五ヵ村から人馬を出して渋民町の道普請をすることになり、当村から五八疋の馬を出している(「諸用書留帳」県立図書館蔵)。天保九年(一八三八)の霧然村議定(霧然文書)によれば、田畑を荒した者は「重立親類ニ而其者壱人ニ不限家内中不残〆殺、川江引入可申候」等と取決めている。字武道に妙光(みようこう)寺があり、一乗山と号し、日蓮宗。昭和二二年(一九四七)盛岡市遠光おんこう寺三世の開山。新塚しんつか一里塚は県指定史跡。

続けて、主要なポイントを箇条書きで整理する。

調査の視点は「農村か?漁村か?城下町か?」

さらに「村の規模は?戸数や寺院の数は?」など。

・奥州街道沿いの農村地帯で交通の要所。

・江戸時代を通じて家数が10戸から25戸に増加。

・農業とともに、牛24頭・馬93頭を飼育する畜産も行われていた。

・村内には日蓮宗の妙光寺があり、宗教的な役割を担っていた。

典型的な農村地。

江戸時代の農村では人の移動が厳しく制限されていた。

すなわち、江戸末期に霧然村の戸籍に記載されているということは、400年前の江戸時代初期からこの地に住んでいた可能性が高い。

-江戸時代の農民の物語-

「農村地かぁ。じゃあ、うちは農家だったんだね。」

「はい。街道沿いなので小さな商家や職人もいたかもしれませんが、大半は農家だったようですね。」

静香さんが「家数が10戸から25戸」の記述を指しながら感心したように言う。

「この村、どんどん大きくなっていったんだね。」

「そうですね。最初は10戸ほどの小さな集落だったのが、数百年かけて成長したようです。それに『牛二四・馬九三』という記述も興味深いですね。」

「馬が93頭も? 普通そんなにいるの?」

静香さんが驚く。

「農作業や運搬だけじゃなく、何か特別な役割があったのかもしれませんね。」

通常の農村地にしては多すぎる数字に、僕も少し気になった。

「それと、この『村内には日蓮宗の妙光寺』って、先祖の菩提寺なのかな?」

「その可能性はありますが、『東と北は馬場村、南は渋民村』とあるので、周辺の寺院も含めて調べる必要がありそうですね。」

-謎の霧然村Ⅰ-

地名辞典を読み進めるうちに、二つの奇妙な記述が目に留まった。

『慶安二年(一六四九)…追鳥奉行を派遣』

『田畑を荒した者は重立親類ニ而其者壱人ニ不限家内中不残〆殺、川江引入可申候』

「『追鳥奉行』って何だろう?」

静香さんが首をかしげる。

「鳥に関係した役職だと思いますが、詳しいことはわかりませんね。」

さらに、静香さんが別の一文を指さす。

「それに、この『田畑を荒した者…』って、何か怖い感じがするね。」

「確かに異質ですね。この村には独特の規律や慣習があったのかもしれません。」

しばしの沈黙の後、静香さんがぽつりと言った。

「篁先生に相談したら、何かわかるかな?」

少し考え込んだあと、ふっと笑顔を浮かべる。

「でもさ、こういうわからないことを調べるのが一番面白いね!」

「そうですね。一つずつ紐解いていきましょう。」

静香さんの純粋な好奇心に触発され、僕も調査への意欲が湧いてきた。

ただ、資料を見返すたびに、わずかな違和感が胸に残る。

——これが本当に、ただの農村地の記録なのか?

とはいえ、今の段階では何も分からない。

まずは地図を確認し、村の地形や現在の様子を把握しよう。

-「戸籍以上の調査」その1 基礎調査②地図-

「次は地図ですね。」

地名辞典・Wikipedia・Googleマップで調べた結果、「岩手県岩手郡霧然村」は現在の「岩手県盛岡市霧然」に該当することがわかった。

「この地域の地図も確認してみましょう。」

ゼンリンのダウンロードサービスを利用し、詳細な地図を取り寄せる。

地図には、奥州街道(国道301号線)沿いに商業施設や民家が並び、山間部にはいくつかの集落が点在している。その上を渋民バイパス(国道4号線)が走り、地域全体はのどかな農村地帯といった雰囲気だ。

目につく施設は、小中学校、交流センター、病院、そして廃棄車両処理施設くらい。発展した都市ではないが、穏やかな暮らしができそうな印象を受ける。

「なんだか、のどかそうだね。こういう場所って落ち着きそう。」

静香さんが地図を眺めながら微笑む。

「大きなスーパーもありますし、生活に必要なものは揃いそうですね。」

「地図を見るのって、意外と面白いね。」

静香さんの言葉に頷きながら、改めて地図を見渡す。

霧然を含め、周囲には六つの集落があり、その中で最も大きいのはJR渋民駅のある渋民だった。

また、各集落ごとに点在する寺社の配置が、地域の歴史や生活文化の名残を静かに物語っている。

「次は、同じ苗字の方がどれくらいいるか、確認してみましょう。」

-「戸籍以上の調査」その1 基礎調査③電話帳リスト-

電話帳ソフトで「盛岡市玉山区霧然」を検索すると、10軒の「源」姓がヒットした。

—

電話帳リスト(岩手県盛岡市霧然)

源 義嗣

源 健信

源 和志

源 博司

源 要司

源 サナ

源 武

源 幸男

源 一正

源 将司

—

「おお、結構いるんだね!」

静香さんが画面をのぞき込む。

「はい。典型的な農村地で、同じ苗字の家が10軒もあるということは――」

「ずっとここに住んでいたってこと?」

「そうです。江戸時代から分家を繰り返して広がっていった『草分け村民』だった可能性が高いですね。」

「そっか……じゃあ、もっとここを調べたらいいんだね!」

静香さんが嬉しそうに頷く。

「はい! 今後の調査の方針としては、かつての同族、本家、菩提寺の所在を特定することが重要です。」

-「戸籍以上の調査」その2 人からの情報収集-

ホワイトボードにマーカーで書き出す。

—

「戸籍以上の調査」その2 人からの情報収集

①同姓へのアンケート調査

②菩提寺へのアンケート調査

③現地に足を踏み入れる

—

「これ以降の調査で重要なのは、人からの情報収集ですね。」

「人からの……?」

「はい。家系調査では、文献だけでなく、人の記憶や言い伝えも大きな手がかりになります。」

「なるほど。」

「具体的には、まず①同姓の方に、当家との関係や家紋・菩提寺・聞き伝えについて尋ねる。そして、その結果をもとに、②菩提寺に問い合わせて、過去帳や墓石の有無を確認します。」

「同じ苗字の人に手がかりを聞くのか……なんかまたちょっとワクワクするね!」

「そう言っていただけると、なんかまたちょっと私も嬉しいです。」

「えっと…。③現地に足を踏み入れるも楽しそうだね」

「はい(笑)でも今回はまだ行ってはダメですからね。」

「うん…。我慢する」

「遊馬野家の時は、調査すべきポイントが藩政資料に絞られていて、進め方が明確でした。でも、今回はまだ不確定要素が多いです。」

「そっか…源家は、どこに手がかりがあるのかもまだ分からないね。」静香さんが考え込むように言う。

「そうなんです。もちろん、いきなり③で同姓の方や近くの菩提寺を訪問する方法もあります。ただ…」

・急な訪問で、ご負担をかけてしまうかもしれない。

・せっかく訪れても、お留守だったり、お相手が忙しかったりするかもしれない。

・こちらの準備不足で、肝心なことを聞きそびれたまま時間切れになることも。

「そっか…。せっかく行くなら、ちゃんと連絡を取ってお会いしないとだね。」

「はい。理想的な流れとしては、まず①同姓へのアンケート調査で、かつての同族の方が協力してくださり、菩提寺が判明する。

その情報をもとに②菩提寺へのアンケート調査を行い、住職の協力を得られる。

そして、③現地に足を運び、直接お会いして話を伺う——という形ですね。」

「じゃあ、まずは①と②を進めるしかないね!」静香さんが前向きに頷く。

「そうですね!」

– 通し字を見抜く女Ⅱ 家族の『要』となる –

「この10軒って、みんな親族かな?」改めてリストを眺めながら静香さんが言う。

「珍しい苗字ですし、地域も限られていますから、その可能性は高いですね。」

静香さんがリストを覗き込みながら言った。

「この『要司』さんって、『要』の字が入ってるよね? 私の四代前の『要次郎』さんと、何か関係があるのかな?」

「あ! 本当だ、気がつきませんでした。」思わず声が出る。

「十分にありえますね。一文字を名前に継ぐ風習は昭和まで広く見られましたし、10軒の中でも当家に近い親族かもしれません。」

「こうやって考えるのって推理みたいでたのしいね」

「はい」

そうなんだよな。

家系調査って、極上の推理小説を読むような楽しさがある。

一つの手がかりから、次のヒントが生まれ、少しずつ全体像が見えてくる——まるで伏線を回収していくような感覚だ。

– 謎の霧然村Ⅱ 名を継ぐ者たち –

再度住宅地図と電話帳リストを見比べる。

住宅地図には各戸の名字が記載されている。霧然では、電話帳で確認した通り「源」姓が多く見られるが、周辺の集落にはほとんど存在しない。どうやら「源」という名字は霧然特有のものらしい。

一方、霧然の周囲には『佐藤』『伊勢』『那須野』といった名字が、それぞれ数軒ずつ点在している。

…ん?『佐藤』『伊勢』『那須野』…どこかで見たような気がする。

しかし、記憶の底にぼんやりと引っかかるだけで、はっきりとは思い出せない。

「源姓って、霧然にしかないのかな?」

静香さんが地図を指さしながら首を傾げる。

「ええ。珍しい名字が特定の地域に集中している場合、何か特別な由来がある可能性が高いですね。」

静香さんは「なるほど」と小さく呟き、再び地図に目を落とした。

– 頼られる男 –

僕の頭には篁先生の話が浮かぶ。源姓の発祥について、先生は次のように説明していた。

1つは、先祖の氏族である源氏を直接名乗るようになった『先祖返り説』。

もう1つは、音の似た「皆本」などの名字が「源」に転化した『転化説』だ。

静香さんがノートを広げながら言う。

「どちらにしても面白いね。どんな経緯で源姓になったんだろう。」

「まだ断定はできませんが、行き詰まったら篁先生に相談しましょう。」

静香さんが微笑みながら言う。

「渡辺さんって本当に篁先生を信頼しているんだね。」

「はい。」僕は素直に答えた。

ふと、静香さんが小さく笑った。

「なんだか、篁先生って何でも知ってるから、ちょっと不思議な人に思えてきた。」

「確かに。特に家系のことになると、どんな細かいことでも即答できますからね。」

「そういえば、この間のポンジュースの瓶も、どこで手に入れたんだろうって思ってたけど…。」

静香さんは何かを思い出したように、ぽんっと手を打つ。

「あっ、そうだ。坊ちゃん団子もそうだよね。」

「えっ?」

「愛媛の道後温泉限定なんだってね。篁先生、どうやって手に入れたんだろう?」

「ああ…確かに。」僕は苦笑しながら頷いた。

篁先生のことだ。きっと、驚くような経路で手に入れたに違いない。

-「戸籍以上の調査」その2 人からの情報収集①同姓へのアンケート調査-

「では、霧然に住む10軒の源家にお手紙を出しましょう。」

僕たちは丁寧な文面を作成し、古い戸籍と簡易的な家系図、そして返信用封筒を添付した。

—

当家の先祖をご存じでしょうか。

菩提寺やお墓について何かご存じでしたらお教えください。

家紋や先祖に関する情報をご存じであれば、ご教示いただけますと幸いです。

—

「こんな感じで大丈夫ですね。」

封筒を確認しながら言うと、静香さんは少し眉をひそめた。

「でも……これって、ちゃんと返事くれるのかな?」

声には、ちょっとした不安がにじんでいる。

「確実ではありませんが、こうした同姓アンケートの場合、おおよそ3割は返事がもらえることが多いです。」

「3割?」

「はい。場合によっては半数以上の方が答えてくれることもあります。」

静香さんは、封筒の束を見つめながら「そっか、それならちょっと期待できるね」と、小さく微笑んだ。

「ただ、本当にケースバイケースです。」

「どういうこと?」

「例えば……」

良いケース → 本家や菩提寺の過去帳が残っていて、江戸時代初期(約400年前)まで判明する。

さらに良いケース → 伝承として『源平藤橘』のどこかに属していた記録があり、1000年以上前までさかのぼれる。

逆に…… → 返事がまったく来なかったり、来ても本家や菩提寺が分かっても過去帳や墓が消失していて、それ以上の記録がない場合もある。

「へぇ……そんなに違いが出るんだね。」

「はい。でも、どんな結果であれ、重要なのは情報を集めることです。」

「それに、返事が来なくても、送ったこと自体が大事なんです。『自分の家系を調べている人がいる』ってことを知ってもらうだけで、後々の手がかりにつながることもありますから。」

「なるほどね……。誰か、家のこと知っててくれるといいな。」

静香さんがそうつぶやきながら、手紙の束をそっと指先で押し揃える。

「そうですね。楽しみに待ちましょう。」

すぐに返事をくれる方もいれば、じっくり調べたうえで数か月、時には一年後に届くこともある。

——なんだかんだ、世の中には親切な人が多いものだ。

静香さんが、封筒の束を押し揃えながら小さく「よろしくお願いします」とつぶやく。

その姿を見て、ふと思った。

彼女のこういうところは素敵だな。明るくて、でもいつだって真剣で。

みならうべきだな。

……調査に慣れすぎて、情報ばかりを追いかけるようになっていたかもしれない。

その向こうには、時間を割いて答えてくれる人がいる。

見ず知らずの人間の頼みに応えてくれる人がいる。

こういう人の好意に対する感謝の心を、少し忘れちゃっていたな。

-「戸籍以上の調査」その3 文献からの情報収集-

「手紙の返信を待つ間に、郷土誌を調べましょう。」

—

「戸籍以上の調査」その3 文献からの情報収集

①基本的な郷土資料(『○○県史』『○○市史』『○○村史』等)

②地元ならではの資料(『個人の伝記』『地元の人名録』等)

③中世・古代の系図文献

—

静香さんが興味津々で目を輝かせる。「遊馬野家の琴似町史みたいなもの、霧然村にもあるかな?」

「はい。まずは①の基本的な郷土資料として『岩手県史』や『盛岡市史』を確認してみましょう。それと、霧然村周辺の村誌も探してみます。」

「記録、残ってるといいなぁ。」静香さんが期待を込めてつぶやく。

「たとえ見つからなくても、調査したこと自体が成果です。まずは①の『○○県史』『○○市史』『○○村史』など基本的な郷土資料を確認し、それでも手がかりがなければ、②の『地元の人名録』や『個人の伝記』を調べていきます。」

静香さんは少し考え、「確かに、地元の資料のほうが昔の村の暮らしや人のことが詳しく載ってそうだね」と頷く。

「そうですね。そして、③の中世・古代の系図文献に関してですが、遊馬野家のときに篁先生が調べた『系図纂要』や『尊卑分脈』などが該当します。ただ、源家は江戸時代以前の出自や家紋がまだ不明なので、まず①と②の結果を踏まえてから③に進みましょう。」

「なるほど、まずは①と②で手がかりを集めてから、③に進む流れになるんだね。」

「ええ。それに、並行して進めている同姓へのアンケート調査で得た情報が、③の中世・古代の系図文献につながる手がかりになるかもしれません。」

「そうか、お手紙の返事で、家紋や聞き伝えを教えてもらえる可能性もあるんだね。」

「その通りです。」

静香さんは改めてホワイトボードの調査フローを見つめ、「こうして見ると、『戸籍以上の調査』って、いろんな方向から同時に進めるんだね」としみじみ言う。

「はい!人や文献、どこからどういう情報が出るかは、やってみないとわからない調査なんです。」

僕たちは役割を分担し、効率よく調査を進める準備を整えた。

「じゃあ、私は郵便局で手紙を出して、そのまま図書館にも行ってみるね!」

そう言うと、静香さんはマウンテンバイクにまたがり、颯爽と帰っていった。

彼女は手紙を投函し、図書館で郷土誌を確認し、夜にはビアガーデンでアルバイトをするらしい。

本当に、生き生きとしていて頼もしい。

そんな彼女の姿を見ていると、ふと5歳のフミと2歳のチヨの顔が浮かんだ。

どう育ってくれてもいい。だけど、こんなふうに——前向きで、充実した日々を楽しめる子になってくれたら嬉しいな。

⚹

図書館までチャリ助で20分

たしか途中に郵便局あったな。

切手買わなきゃ。

岩手県盛岡市の霧然村かぁ…。

「村」で「農家」…うん、イメージはできるけど、実際どんな暮らしだったんだろう。

確か歴史で習った…江戸時代の農村って、五公五民とか四公六民とか、年貢の割合で結構違ったんだよね。

水争いとかもあったのかな? 村役人とか庄屋さんがいて、年貢の割り当てを決めたりして?

百姓一揆…いや、それはちょっと違うか。

確か、農民がみんなで年貢減らせー!って藩に直訴するのは「代表越訴」、勝手にやると「徒党」とか「強訴」とか言われて処罰されたんだっけ…。

戦国時代なら国衆とか地侍とかいたけど、江戸時代なら御用商人とか村請制度とか?

そもそも、この村は南部藩の領地だったんだっけ?

そこに今も10軒の「源」姓があって、もしかすると、昔家族だった人たちかもしれないのか…。

……なんだか、不思議な気分。

盛岡市って、こないだ行った仙台よりちょっと北海道に近いんだな。

飛行機あるのかな?

…ダメだ考えるな私

また行ってしまうじゃん

この手紙を受け取った人たちは、どう思うんだろう?

あっ!

苫小牧から青森の八戸?だっけ?にフェリーあったよな

…ダメだ考えるな私

郵便局だ!

んーーーー速達にしちゃえ!

返信用封筒も

赤ペンで-速達-っと

ポストは…あった。

一通ずつそっと入れよう

「お父さんのご先祖様…先祖がお世話になっていたかもしれません。どうぞよろしくお願いいたします。」

次は図書館。

何も考えないでサイクリングロードを爆走しよう。

でも気を付けなきゃ。

小さい子に、ワンちゃんに、おじいちゃんおばあちゃん…みんな誰かの子孫なんだ。

あっ!

最近東北新幹線ってできたんだよね

盛岡にも停まりそう

…ダメだって

別の事考えよう

突然「家系のことを教えてください」なんて手紙が届いたら、びっくりするよね。

誰かが家のこと知っていてくれるかもしれない

あっ!

盛岡冷麺…っておいしいのかな。

…だからぁ

あっ!

大丈夫だ。

今日ビアガーデンのバイトだもん

私は絶対サボらないのだ。(インフルとか以外。あ!でもいろんな人の家族の事情とか…)

約束は…守らなくちゃ。

お父さんが、たぶんそんな人だったはずだ。

仕事のことはよくわからないまま、お別れになっちゃったけど。

お母さんも…たぶんそんな人だ。(ちょっと斜め上だけど)

だから私も、ちゃんとした大人にならなきゃ。

…ちゃんとって…なんだろ???

⚹

-謎の霧然村Ⅲ 伝説の残響…-

静香さんが帰った後、住宅地図を広げて改めて確認する。

霧然には「源」姓が10軒以上集中しているが、他にも気になる苗字があった。「佐藤」が4軒、「伊勢」が3軒、「那須野」が2軒…。

ふと、これらの苗字に既視感を覚えた。

なんとなく引っかかるものを感じて、以前ブックオフで買った『学習まんが―日本人物の歴史 源義経』をめくる。

牛若丸としての幼少期、鞍馬寺での修行、弁慶との出会い、一ノ谷の戦い、壇ノ浦での平家討伐、頼朝との確執……。何度も目にした歴史の流れを追いながら、気軽にページをめくっていく。

しかし、何気なくめくったページに「北行伝説」の記述を見つけて、思わず目が留まった。

義経が衣川館で最期を迎えず、北へ逃れたとする説。蝦夷地に渡り、果てはモンゴルにまでたどり着いたという壮大な物語。

「これって、もしかして…。」

霧然村に関する手がかりがぼんやりと浮かぶ。何かが繋がりそうな予感がした。

その場で篁先生にメールを送ると、すぐに返信が返ってきた。

「面白いね、今すぐ話せるか?」

-謎の霧然村Ⅳ 導かれし者たち-

「先生。この村、何か特別なんでしょうか?」

僕は電話帳リストと住宅地図を篁先生に渡した。先生はしばらく無言でリストと地図を見つめ、ゆっくりと口を開いた。

「……義経の郎党の名ばかりだな。」

佐藤継信と佐藤忠信——義経に最後まで仕えた忠臣。

伊勢義盛——義経の最古参の側近。

那須与一——平家物語で名高い弓の名手。

僕は改めて地図上に点在する苗字を見つめた。

すると、そこに義経とその仲間たちの姿が浮かび上がるような気がした。

「先生、以前『東北には源姓はいない』っておっしゃってましたよね。でも、この村にだけは存在する。」

「……興味深いな。」

先生は地図から視線を上げ、僕を見た。

その目が、静かに何かを考えているようだった。

-つわものどもが夢のあと-

「全国各地に平家の落人伝説ってありますよね。」

「ああ。戦に敗れた平家の武士が山奥に逃げ延びて、村を作ったという話だな。」

「えっと、そういうのって、例えばどこに?」

「四国や九州、あと北陸にもあるな。山深い集落に平家の名残が伝わっている。」

「へぇ…。」

「でも、源氏にはそういう話ってないんですか?」

「それは少ないな。」

篁先生は首を振った。

「源氏は勝者だった。落ち延びる必要がなかったからな。」

「たしかに…。」

「保元の乱や平治の乱で一時隠れた者たちも、最終的には頼朝の挙兵に加わって幕府を支えた。」

納得しかけたが、ふと疑問が浮かぶ。

「でも、義経は?」

「……ただし、義経は別だ。」

篁先生の表情が少し引き締まる。

「彼は敗北しただけでなく、頼朝に追われる身となった。

そのため、彼の行方をめぐる伝説が、各地に数多く残っている。」

-伝説と現実の交差点-

「たとえば、ジンギスカンになった説もありますよね。」

「有名な話だな。ただ、そこまで行かなくても、北海道に渡った可能性は十分にある。」

篁先生は資料をめくりながら続ける。

「蝦夷地に逃げ延びたという伝説は各地に残っているし、義経がアイヌと接触したとする話もある。」

「アイヌの神になった、っていうのも聞いたことがあります。」

「それはさすがに誇張だろうが、義経が指導的な立場になった可能性はあるかもしれない。逃亡先として北を目指したと考えれば、自然な流れだな。」

「……先生、霧然村に残っているこの名字、偶然なんでしょうか。」

篁先生がしばらく地図を見つめ、静かに言った。

「霧然村の歴史を、もう少し深く調べてみる価値はありそうだな。」

静かな部屋に、紙をめくる音だけが響く。

伝説の向こうに、まだ見ぬ事実が眠っている——そんな気がした。

-消息不明の牛若丸と千歳丸-

「ところで、義経の子孫って、いるんですか?」

「史実ではいないとされているが……『吾妻鏡』には、千歳丸という子供の名が記録されている。」

「千歳丸……?」

聞き慣れない名前に、思わず聞き返した。

「義経の子供として書かれているが、その後の消息は不明だ。」

「本当に存在したんですか?」

「おそらくな。『吾妻鏡』は鎌倉幕府の公式記録だから、完全な作り話とは考えにくい。」

先生は淡々とした口調で続ける。

「だが、仮に千歳丸が実在したとしても、その血筋が現代まで続いている証拠はない。歴史の表舞台から消えた可能性が高い。」

「でも……この村は義経のゆかりとも関係がなさそうですよね。典型的な農村地帯に見えますが……。」

そう言いながら、コピーした地名辞典の資料を差し出す。

篁先生は受け取り、静かに目を落とす。

……数秒後。

先生の視線が止まった。

沈黙が落ちる。

「……先生?」

紙をめくる音すら止まり、先生の表情が、ゆっくりと硬くなっていく。

「先生、どうかしましたか?」

-殺気Ⅰ 霧然に潜む爪痕-

「先生?」

沈黙は、ただの考えごとというには少し長い気がした。

「……いや、ちょっと気になるところがあってな。」

篁先生は、資料のある一箇所を指さす。

『慶安二年(一六四九)、盛岡藩より追鳥奉行を派遣』

「追鳥奉行……?」

聞き慣れない役職に、違和感を覚える。

「江戸時代、珍しい鳥を捕らえるために派遣された武士だ。鳥を飼うのが一部で流行していて、藩主への献上のために活動していたらしい。」

先生の声は、微かに硬い。

話の内容とは別に、その響きがどこかぎこちない。

「じゃあ、霧然村に派遣されたのも、そのため……ですか?」

「おそらくな。盛岡藩主の趣味だったのか、それとも幕府への献上品として必要だったのか……」

ふと、先生の言葉が途切れる。

「…そして、『田畑を荒した者は…』」

記述の続きを読みながら、先生の視線が止まる。

紙の上ではなく、どこか遠くを見ている。

何かが引っかかっているような、そんな表情だった。

-殺気Ⅱ 霧然に漂う甘露-

「先生?」

呼びかけると、先生は一瞬こちらを見てから、ゆっくりと視線を資料に戻した。

「……いや、なんでもない。ただ、追鳥奉行が派遣されたというのは、珍しい記録だな。後で詳しく調べる必要がありそうだ。」

言葉は淡々としている。

けれど、なぜかそれ以上深く語ろうとしない。

今までなら、先生は興味を持ったことについて、嬉々として語ってくれた。

それが、今回は違う。

気になる。

けれど、それ以上踏み込んでいいものか、迷う。

そんな僕の心を見透かしたかのように、先生が少し力を抜いた声で言った。

「まずは、同姓アンケートと郷土誌の調査結果を待とうか。それが出れば、もう少し見えてくるはずだ。」

先生はそう言うと、立ち上がり、冷蔵庫を開ける。

「少し休憩しようか。」

取り出したのは、白い陶器瓶。

「これ、戦前のカルピスだ。」

瓶は、しっかりとした作りで、表面には「CALPIS」と英字で記されている。

その姿がどこか品のある風格を漂わせていた。

……が、戦前って……?

-先祖が見た夢-

注がれたカルピスは、濃厚で懐かしいような、新しいような、不思議な味わいがした。

「昔の人も、これを飲みながら、どんな未来を夢見ていたのかね。」

篁先生がぽつりとつぶやく。その言葉に、ふっと時代を超えた感覚を覚えた。

少し間を置いて、先生が地図を指さす。

「ところで、渡辺君。郷土誌を探す際に『渋民(しぶたみ)』ってキーワードも重要になる。」

「地名辞典に『東と北は馬場村、南は渋民村』とありましたね。」

「その通りだ。この渋民が、この辺りを調べる上で避けて通れない場所なんだ。」

霧然村の近隣で最も大きい集落、それが渋民だった。

唯一の駅であるJR渋民駅を中心に、村全体の要所として機能しているようだ。

-啄木の里-

「実はこの渋民が面白いんだ。」

篁先生が生き生きとした声で言った。

「?」

「渋民は石川啄木の育った場所だ。正確には近隣の村で生まれてから渋民に移り住んだんだが、彼の重要な足跡がここに残っている。」

「あの詩人の啄木ですね。」

「そうだ。彼の父親は住職で、渋民の宝徳寺という曹洞宗の寺に転任してきた。もしかすると、この宝徳寺が源家の菩提寺である可能性もある。」

篁先生の知識には、改めて驚かされる。

家系図や苗字の話だけじゃない。歴史や文学まで、どこまで詳しいんだ、この人は……。

「曹洞宗のお寺は過去帳が比較的しっかり残されていることが多い。もし宝徳寺が菩提寺なら、そこから重要な情報が得られるかもしれない。」

-同級生は啄木?-

「啄木は渋民尋常小学校に入学している。明治19年(1886)頃の生まれだから、明治18年(1885)生まれの要次郎氏と同じ頃だ。」

「えっ?」

「啄木は学齢より早く入学しているから、ひょっとすると、同じ教室で学び、同じ景色を見ながら、未来を思い描いていたのかもしれない。」

2人が同じ校舎で学び、子ども時代を共に過ごしたのだとしたら。

100年以上前の渋民の村の風景が、急に身近に感じられる気がした。

-教師啄木物語-

「それだけじゃない。啄木は20歳くらいの頃、一度渋民に戻っているんだ。尋常小学校で代用教員をしていた時期がある。」

「ということは、源家の誰かが啄木の授業を受けたかもしれない…?」

僕の問いに篁先生は軽く頷いた。

「可能性は十分あるな。村の規模を考えれば、ほとんどの住民が顔見知りだっただろう。」

-夢とロマンと-

話はさらに広がる。

「啄木はその後、函館に渡っている。要次郎氏も明治40年(1907)に北海道旭川へ移住しているから、どこかで再会していた可能性もあるな。」

「北の大地での再会ですか。夢とロマンがありますね。」

「北に渡った者同士、何かしらの繋がりがあったかもしれないな。」

篁先生の説明を聞きながら、渋民と源家、そして啄木との不思議な縁に胸が高鳴った。

「渋民尋常小学校は今、渋民にある石川啄木記念館の敷地内で公開されている。当時の写真や学級名簿が展示されているらしいぞ。もしかしたら源家の名前が載っているかもしれない。」

「そんな調査方法があるんですね!」

その可能性にワクワクしながら、僕は篁先生の話に引き込まれていった。

家系調査には深い知識とともに、想像力が必要だと実感する。

-借王(シャッキング)の詩-

さっき霧然村の地名辞典を見たときの一瞬だけど深い沈黙が嘘みたいだ。篁先生はいつもの軽快な調子を取り戻していた。

そうだ、この人は家系の話をすれば、たとえ戦前のカルピスでも酔っぱらえる人だ。

「そうだ。啄木は偉大な詩人なのは間違いないんだが、ちょっとだらしないところもあったらしい。借金王だったようだ。」

「はい?」

「記念館には、彼の残した借金の証文が結構展示されているんだ。もしかすると、要次郎氏の名前があったりしてな。」

篁先生が軽く笑いながら言うと、僕もつられて笑みを浮かべた。

『働けど働けど猶わが暮らし楽にならざりぢっと手を見る』

「そう詠んだ啄木も、借金の証文を握りしめながら、『楽にならぬものだな』と独りごちたことがあったのかもしれないな。」

篁先生は、指先でグラスの縁をなぞるようにしながら、小さく息をついた。

「……それでも、詩に残せる分だけ、救いはあったのかもしれん。」

グラスを軽く持ち上げ、ひと口含む。

「もしカルピスの甘さを知っていたら、少しは心の余裕もできただろうな。」

-「戸籍以上の調査」その3 文献からの情報収集②地元ならではの資料Ⅰ-

「啄木は『渋民日記』を残している。この日記には、当時の村の様子が詳しく書かれている。筑摩書房の啄木全集第21巻に収録されている。」

「巻数まで覚えてらっしゃるんですか…!」

「札幌中央図書館にも所蔵があるから、調べてみるといい。」

「札幌にもあるんですね!」

驚きつつ、篁先生の知識の広さに改めて感心する。

啄木と源家、渋民の繋がりが新たな可能性を示唆する中、調査の範囲がどんどん広がっていく感覚がした。

-唯一の黒星-

「ところで、渡辺君。この渋民という地名にもう一つ覚えはないかい?」

「渋民…ですか?」

「君、こないだ貸しただろう。『ドカベン』全巻。」

「ああ、そういえば!」

「その中の弁慶高校だよ!」

えっ? 弁慶高校…?

身軽で俊足、速球ピッチャー義経光(よしつねひかり)。豪打で強肩、剛腕ライト武蔵坊数馬(むさしぼうかずま)。山田太郎の明訓高校に唯一黒星をつけた、あの弁慶高校。

「まさか…あの弁慶高校のモデルが渋民なんですか?」

-漫画が描く地名の記憶-

篁先生は満足そうに頷く。

「そうさ。漫画の中では、弁慶高校の選手が試合後に『これから渋民に帰る』と言っているシーンがある。作者の水島新司が岩手をモデルにした地名を採用したんだよ。」

地名が現実とフィクションの中で繋がり、渋民という場所が少し特別なものに感じられる。まるで漫画と現実が交差する点を見つけたような、不思議な感覚だった。

「この描写が収録されているのが、秋田書店の『ドカベン』第29巻第1話だ。この文献は現在君の家にも所蔵があるから、ぜひ調べてみたらいい。」

漫画と歴史、そして家系調査が繋がりを見せる。篁先生の話は、いつも僕の視点を広げてくれるのだ。