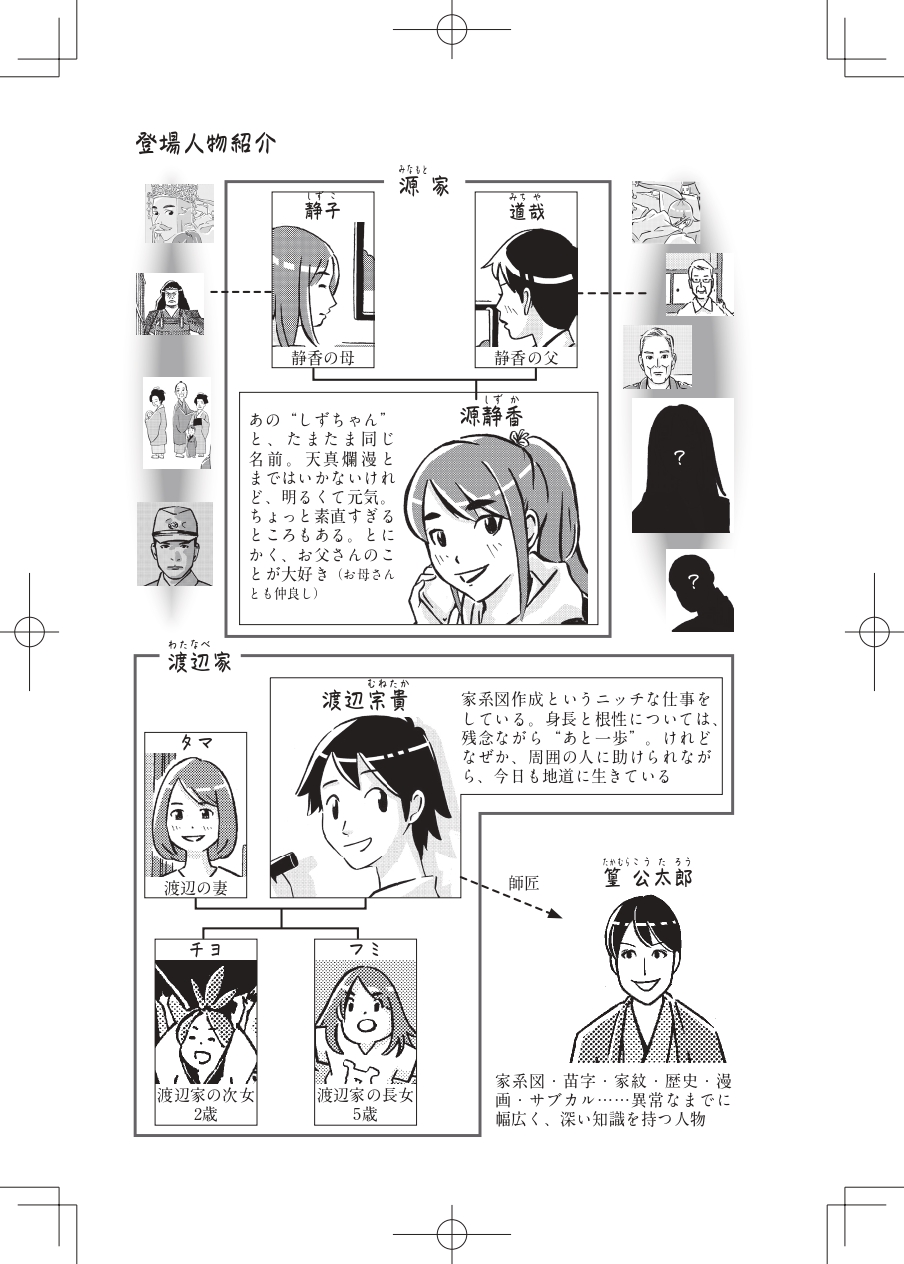

【小説版】「千年たどる家系図物語(ヒストリエ)」-目次‐

序章 源静香と千年の家系図

【第一部】

第一章 千年の物語を紡ぐ旅←このページはコチラになります。

第二章 家系図はじめました

【第二部】

第三章 二〇〇年前 戸籍が紡ぐ軌跡

第四章 四〇〇年前 藩政資料が紡ぐ武士の人生

第五章 千年前 -人皇第五十代帝桓武天皇四十世ノ子孫源静香-

【第三部】

第六章 また家系図はじめました

第七章 人はなぜ家系図を作るのか―篁公太郎の場合―

第八章 霧の渋民

第九章 雨の渋民

第十章 晴の渋民~泣いた赤鬼~

第十一章 虹の渋民~誰もが…神の子~

第十二章 伊予守源義経~失われた赤、還る刻~

第十三章 解合わせ

千年たどる家系図物語(ヒストリエ) 13.5章 貝合わせ

-終章- 優しくなりたい

——————————–

【新刊案内】

2025年7月30日、時事通信出版局より刊行予定

『千年たどる家系図物語(ヒストリエ)』

Amazon予約受付中(全15章+番外編/135,865字)

▶ ご予約はこちら

https://amazon.co.jp/dp/4788720515

第一章 千年の物語を紡ぐ旅

-家系図のタイムライン-

⚹

家系図を作ってもらうには、最低限の金額を調べて、ちゃんと準備した。

3ヶ月間、マック、コンビニ、家庭教師、ビアガーデン、それにイベントスタッフ……掛け持ちで働いて貯めたバイト代。それでも足りなくて、貯金を下ろしてなんとか用意した。

でも、無料で教えてもらっていいのかな? なんだか申し訳ない気もする。何かお礼しなきゃ……。

奥のほうから、小さな子の声が聞こえる。キャッキャとはしゃぐ声と、それをなだめる柔らかい女性の声。あたたかそうな家庭だな……。

お父さんの形見……この金属片も、ちゃんと見てもらおう。

あ、今ニャーって聞こえた!猫もいるんだ♡後で見せてもらおう。

⚹

静香さんは、大学生らしいカジュアルな服装だが、挨拶は丁寧で、言葉遣いもため口なのに不思議としっかりしている。

少し緊張しているのか、リュックの紐をぎゅっと握りしめていた。

僕はホワイトボードの前に立ち、マーカーを手に取った。

「静香さんのご先祖がどんな方々だったのか、一緒に探る旅に出ましょう。まずは、どこまで遡れるのか、ご説明しますね。」

静香さんは、ノートとペンをリュックから取り出した。取り出した拍子に、小さなジップロックの袋が床に落ちる。中から、古びた金属片が覗いた。なんだろう? 僕は気に留めつつも、まずは家系調査の説明を始めた。

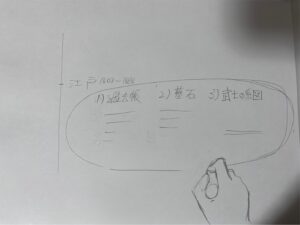

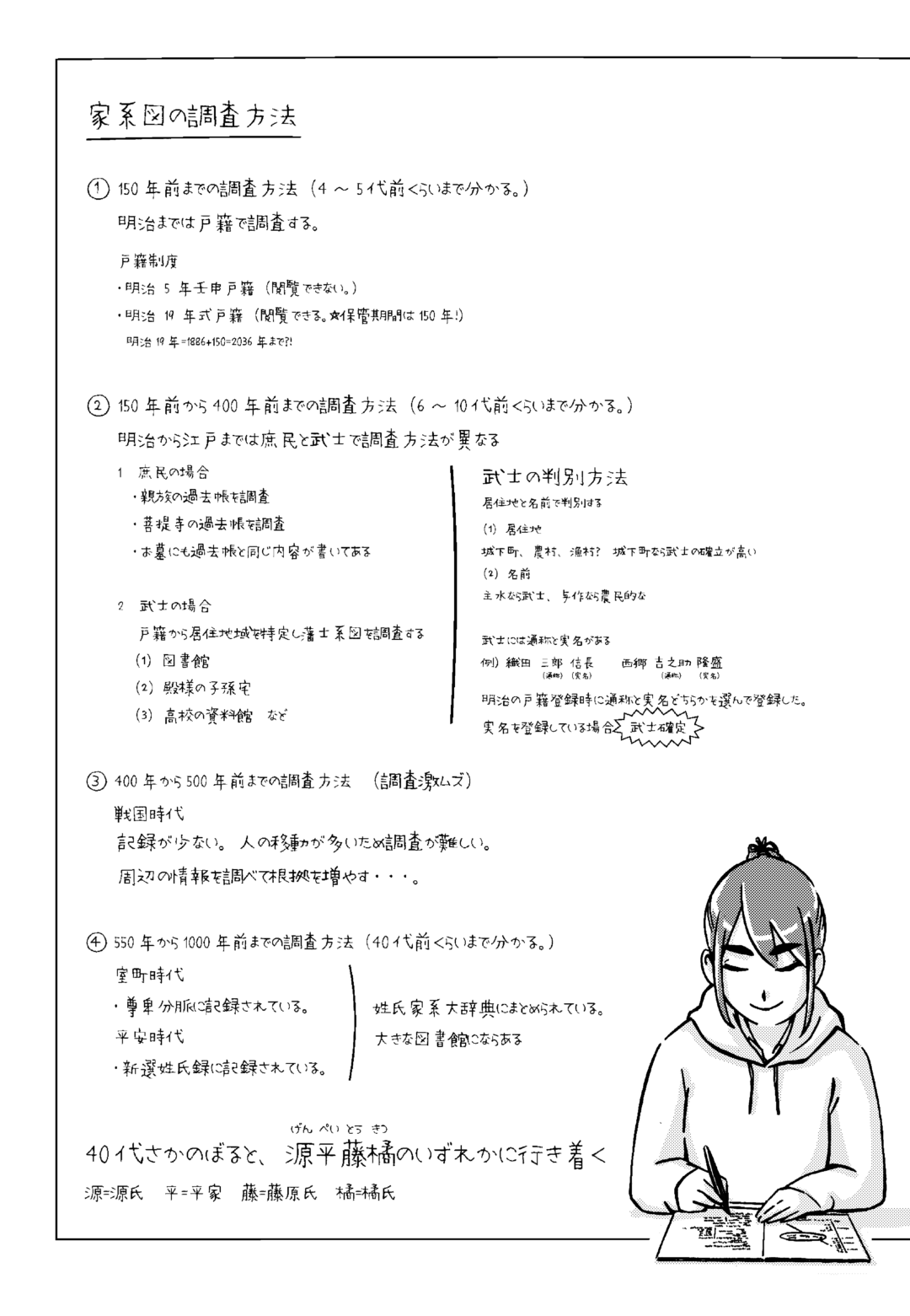

「現在から1000年前までを、大きく四つの時代に区切ります。」

ホワイトボードに、現在から江戸時代末期、江戸時代、戦国時代、そして中世・古代へと遡るタイムラインを描く。150年前、400年前、550年前、1000年前。数字が歴史の重みを感じさせる。

「年代ごとに調査方法が異なってきます。まずは、江戸時代末期までの戸籍調査から見ていきましょう。」

-戸籍調査で江戸末期へ-

「現在取得できる最も古い戸籍は、明治19年前後のものなんです。」

説明を続けながら、ちらりと静香さんを見る。真剣な眼差しでノートにメモを取っていた。

「おじいちゃんまでしか知らないけど、もっとわかるの?」

「ええ、だいたい4代から6代前まで遡れますよ。坂本龍馬や西郷隆盛の時代ですね!」

「へえー、そうなんだ!」静香さんの顔がぱっと明るくなった。歴史上の有名人の名前が出ると、家系調査がより身近に感じられるようだ。

少し間を置き、真剣な口調で付け加えた。

「ただ、明治19年式戸籍も保管期限が迫っていて、いずれ取得できなくなるんです。」

「え、そんな! じゃあ、急がないと!」静香さんの声のトーンが上がる。

「そうなんです。でも、戸籍調査は自分でもできます。まずは戸籍を集めることから始めてみましょう!」励ますように微笑んだ。

「自分でできるの? じゃあ、渡辺さん、失業しちゃわない?」

静香さんは、いたずらっぽく笑いながら言った後、少し申し訳なさそうに視線を落とした。

彼女の表情から、今回の費用についても気にしているのだと察する。

「あはは、大丈夫ですよ。心配ありがとうございます。確かに、戸籍の取得までは誰でもできますが、その後の調査はなかなか難しいんです。手続きの煩雑さで挫折する人も多いですし…、さらに深い調査には苗字や家紋、歴史の知識も必要になってきます。私も最初はずいぶん苦労しました。」

行政書士の資格を取り、この仕事を始めた頃は、まさにゼロからのスタートだった。右も左も分からず、苦労の連続。それでも、お客様一人ひとりの物語に触れるたびに、この仕事の奥深さにどんどん惹かれていった。

静香さんのまっすぐな眼差しを見て、あの頃の熱意を、少し思い出しそうになった。

「そっか…私にできるかな…。」静香さんの表情は真剣そのものだ。

「大丈夫ですよ。難しいからこそ、楽しいんです。私もお手伝いしますから。」柔らかい口調で伝えた。

-江戸時代の庶民と菩提寺-

明治19年式戸籍には、江戸時代末期の先祖とその本籍地が記載されている。

その先の調査は、江戸時代に入ります。

「ご先祖様が武士か庶民かで、調査方法が変わります。」

マーカーの色を変え、ホワイトボードに書き込む。

「庶民の場合は…菩提寺とか、本家の過去帳ですね。」

「菩提寺?に…過去帳?」静香さんは首をかしげる。

「ええ。菩提寺とは代々檀家になっているお寺で、過去帳とは死亡した際に授かる名前である戒名…や没年月日が記録されている帳簿です。これが見つかれば、さらに5~10代先まで遡れる可能性があります。」

「へえー! そんなに!?」静香さんの目が輝いた。

「1664年の寺請制度以降、すべての庶民に菩提寺が定められ、戒名が過去帳に記録されるようになりました。」

歴史の授業で習ったことを思い出せるように、説明を加えた。

「うちにも、菩提寺?や過去帳?…どこかにあるのかな?」

「可能性はあります。でも、菩提寺や本家が必ずしも過去帳を見せてくれるとは限りませんし、火事や災害で失われている場合もあります。」

静香さんは少し残念そうな顔をしたが、すぐに顔を上げると、「じゃあ、お墓は? お墓にも漢字がいっぱい書いてあるよね。あれが戒名?」と矢継ぎ早に質問してきた。

「ええ、そうです。お墓にも戒名や没年月日が刻まれています。」

「ご先祖様のお墓か…。見つけられるといいな…。」

静香さんは、少し遠くを見つめるような表情になった。

亡くなったお父様のお墓のことを思い出しているのかもしれない。

「そうですね。お墓を見つけること自体が、家系調査の大きな意義と言えるかもしれませんね。」

静かにそう伝えた。

初めてご先祖のお墓に手を合わせて、涙が止まらなかった――そんな話を、私も何度か聞いたことがある。

ご先祖とのつながりを、肌で感じる瞬間なのだろう。

「お墓を探すのは難しいのかな…?」静香さんの声は少し不安げだ。

「不確定な要素は多いですが、手順を踏めば有効な情報が得られます。まずは戸籍から、先祖の住んでいた場所を特定する必要があります。」

「うん、やっぱりまずは戸籍だね!」

静香さんは力強く頷いた。

-もし先祖が武士だったら?-

静香さんがペンを持ったまま、ホワイトボードを見上げる。

「もし、ご先祖様が武士だったら?」

少し身を乗り出しながら、興味津々といった様子で聞いてきた。

「その場合、手がかりになるのは藩士系図です。武士は藩に家系図を提出していて、現代の履歴書みたいなものですね。」

藩士系図が残っているのは、全体の3~4割ほど。中級以上の家柄が中心だが、これが見つかれば、一気に江戸時代初期(約400年前)まで遡ることができる。

「へえー! 400年前まで!?」

静香さんは驚きの声を上げた。そんなに昔のことまでわかるなんて、静香さんも思っていなかったのだろう。

「そうなんです。調査は、まず戸籍から先祖の住んでいた地を特定し、その地域が属していた藩を調べることから始めます。」

説明を続けながら、静香さんの反応を伺う。

「藩の記録は、図書館で活字化されていることもあれば、地元の神社や高校の資料室など、意外な場所に残っていることもあります。」

「ええっ!? 神社とか高校に!?」

静香さんは目を丸くして、身を乗り出した。本当に驚いているようだ。そんな彼女を見ていると、僕までワクワクしてくる。

「そうなんですよ。だから、家系調査は宝探しみたいなものなんです。」

私は少しいたずらっぽく笑った。

「宝探しか…!」

静香さんは、頷きながら目を輝かせている。家系調査の面白さが、少しは伝わっただろうか。

「武士の家系を追うと、ご先祖様の役割や歴史の中での位置が見えてきます。庶民の場合でも、お寺や土地の歴史をたどることで、ご先祖様の暮らしを想像する喜びがあります。それぞれに違った感動がありますよ。」

-名前に宿る身分のヒント-

「ところで…武士かどうか、戸籍からわかるの?」

静香さんは、ノートに視線を落としたまま尋ねた。

「居住地とお名前から、確定できる場合と、推測で判断する場合があります。」

ホワイトボードに「武家地」「農村」「漁村」と書き足す。

「まず、住んでいた場所を確認するのが出発点です。」

マーカーで武家地を丸で囲んだ。

「それから、名前も手がかりになります。」

ホワイトボードに「中村主水(もんど)」「与作(よさく)」と書き込む。

「例えば、『主水』のような名前は武士っぽいですが、『与作』は庶民的ですよね。」

静香さんの方を見て、軽く微笑んだ。

「確かに…。」静香さんも頷く。

「ただし、武士には実名と通称がありました。」

-織田三郎信長、西郷吉之介隆盛-

「実名と通称?」

静香さんは眉を上げて聞き返した。

「たとえば、織田信長の通称は三郎、実名は信長。西郷隆盛の通称は吉之介、実名が隆盛です。武士の場合、この実名が戸籍や記録に残っていると確定しやすいんです。」

歴史上の人物を例に挙げながら説明する。

「信長が三郎さんなんて! なんだか普通っぽくて親近感湧くね。」

静香さんは目を丸くして、くすくす笑った。信長に「さん」付けで呼ぶ姿が、なんだか微笑ましい。

「そうですよね。当時の名前には、その人が生きていた時代や暮らしぶりが映し出されているんです。」

つられて笑う。

「へえー…。」

静香さんは感心したようにノートを取りながら頷いた。

「調べていくと、時代背景が見えてきたり、思わぬ繋がりが見つかったりするんです。それがまた、楽しいんですよ。」

「なんか、もっと遡ってみたくなるね。」

静香さんも、これまで遠い存在だった「先祖」というものが、少し身近に感じられてきたようだった。

-遡るのではなく、先祖が歩み寄る時-

「江戸時代の次は戦国時代ですが…。」僕は少し間を置いてから、「ここは一旦飛ばしますね。」と言った。

「飛ばすの?」

静香さんは首をかしげる。予想外の言葉に戸惑っているようだ。

「はい。これまでは現代からさかのぼる形でしたが、ここからは逆に、古い時代から現代に向かって調べていく方法を取るんです。」

ホワイトボードに矢印を描きながら説明する。

「現代から過去へ、そして過去から現代へ…?」

静香さんは、私の描いた矢印を指でなぞりながら呟いた。

「最初は戸惑うかもしれませんが…。」

「ううん、なんか面白そう!」

静香さんは目を輝かせ、ペンを握り直した。新しい発見にワクワクしているようだ。

「じゃあ、まずは中世・古代の話から始めましょうか。」

「うん!聞きたい!」

静香さんは前のめりになり、期待に満ちた表情で私を見つめた。

-1000年前に繋がる軌跡-

「1000年以上前になると、すでに作られている家系図を参考にします。

平安時代(およそ800~1200年前)に作られた『新選姓氏録』や、南北朝時代(およそ650~700年前)の『尊卑分脈』などが代表例です。」

静香さんは驚きながら、真剣にメモを取っている。

「多くの場合、私たちの先祖は源平藤橘(げんぺいとうきつ)のいずれかにたどり着きます。」

「源平藤橘…あ、なんか聞いたことあるかも。」

「簡単に言えば、天皇家や有力な貴族の家系です。

源氏や平家は天皇の子孫、藤原氏は藤原鎌足、橘氏は敏達天皇に繋がります。」

「へえ…そんなにすごい家系だったんだ。」

「可能性はありますよ。もちろん確実ではないですが、40代も遡れるなんて、すごいですよね。」

「うん、なんかスケールが違いすぎて実感わかないけど…すごい!」

壮大すぎて、静香さんの目が輝く。

「でも、本当にそんな昔に繋がるの?」

-1000年前に繋がる奇跡-

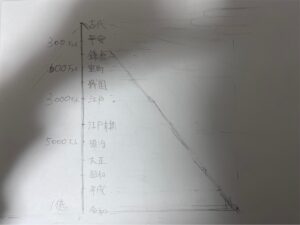

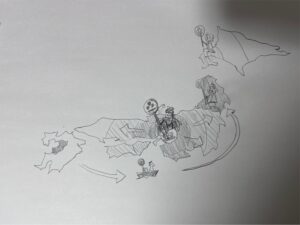

「人口の流れが重要なんです。1000年前の日本の人口は約300万人程度でした。」

ホワイトボードに「300万人」と書き、その周りを丸で囲む。

「300万人…今の北海道の500万人より少ないんだね。」

「はい。そして500年前の戦国時代では1200万人、200年前の江戸末期でようやく3000万人に増えています。」

300万人の文字を頂点に、裾が広がるような三角形を描いた。

「そして今は1億2000万人。私たちの先祖は、必ずかつてのこの300万人に繋がるんです。」

静香さんは筆を走らせながら、納得したように頷いた。

「そんな風に考えると、すごいね。繋がらない方がおかしいってことか。」

「そうなんです。まさに、ロマンですよね。」

「なんか、自分がすごく広い流れの中にいる気がする。」

静香さんの言葉を聞きながら、家系図を辿ることの意義を改めて感じた。

歴史を知ると、自分がどこにいるのか、少し見えてくる気がする。

-苗字と家紋が繋ぐ先祖の物語-

中世や古代の家系調査は、歴史と自分が繋がる瞬間を探す旅だ。

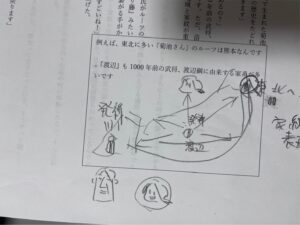

「例えば、東北に多い菊池さんのルーツは熊本なんです。」

「えっ、東北なのに熊本?」

「そうなんです。熊本発祥の菊池家が朝廷の命令で東北に派遣され、そこで広がったんですよ。」

「じゃあ、東北の菊池さん全員が熊本と繋がるの?」

静香さんが興味津々で聞き返す。

「全員じゃないですね。地元で生まれた菊池さんもいます。ただ、その村の歴史を辿ればどちらに属するかが見えてきます。」

「他の苗字もそういうこと、あるの?」

「そうですね。『渡辺』も1000年前の武将、渡辺綱に由来する家系が多いです。ただ、苗字の8割は地名由来なので、地域と家紋が重要な手がかりになります。」

「地域と家紋?」

「たとえば田中さん。源氏や藤原氏がルーツの家もあります。もし家紋に『下り藤』みたいな藤原氏の紋があれば、それが繋がる手がかりになります。」

静香さんは思わず感嘆の声を上げた。

「そんなことまでわかるんだ! すごいね!」

-戦乱の空白、途切れた物語-

「先に飛ばしてた戦国時代の話に戻ります。」

「うん!」

「『新選姓氏録』や『尊卑分脈』を使って、戦国時代までの苗字の流れがわかったとしても、戦国時代は記録が少なく、調査が難しいんです。」

静香さんがノートを取りながら、少し首をかしげる。

「戦乱が続いていて、記録を残す余裕がなかったんです。」

記録が焼失したり、系譜が散逸したりしているものも多い。

さらに、人々は自由に移り住み、定住しなかったので記録も散らばってしまいました。

「そうなんだ…。」

静香さんは熱心にメモを取りながら、眉をひそめて深くうなずく。

-空白に挑み紡ぐ先祖の物語-

「それだと、全然調べられないの?」

静香さんが少し残念そうに聞く。

「確かに難しいですが、家紋や土地の歴史を手がかりに、さらに上の時代に繋げる方法があります。」

空白を埋めるために想像力を働かせ、周辺の知識を積み上げる過程は調査の醍醐味でもある。

「そっか!それがさっきの苗字と家紋や住んでたとこの歴史の話なんだ。」

「そうなんですよ。その過程でご先祖様の暮らしや、当時の歴史背景も分かってくるんですよ。結構楽しい作業です。」

例えつながってなくとも、豊臣秀吉に攻められて先祖の村が移転したとか。そんな話が分かれば一気に身近に感じられる。

静香さんは手元の金属片をいじりながら、「歴史って苦手だったけど、そうやって聞くと面白いね。」と微笑んだ。

「ところで、その金属片は…」

私が問いかけたそのとき——

「おかし!おかし!」

奥の方から、弾むような足音が聞こえた。

「ちょっと、待ちなさい!」

ぱたぱたと駆ける音に続いて、タマの穏やかな声が響く。フミとチヨが先を争うように部屋へ飛び込んできた。その後ろから、トレーを持ったタマが現れる。

「お話に夢中になってるところ、ちょっと休憩にしましょうか。」

フミとチヨは満面の笑みを浮かべながら、小さな手でクッキーをつかむ。静香さんはくすっと笑いながら、二人の様子を見つめた。

「…ふふ、なんだか懐かしいな。私も昔、こんなふうにお菓子を待ちきれなくて…。」

家族の話に触れたせいか、静香さんの表情が少し和らいだ。

タマが微笑みながら、湯呑を手渡してくれる。

「さて、甘いものを食べたら、また続きをやりましょうか。」

調査の合間に甘い休憩時間が始まる。

続きはこちら↓